課長とは

初めに、課長に関する概要をご説明します。

課長とは、一般的な企業において、管理職というポジションに分類されます。事業の実態にもよりますが、労働者から使用者となり管理する側になるため、いわゆる会社側の人間になります。

従いまして、課長かそうでないかは企業においての役割が大きく異なります。

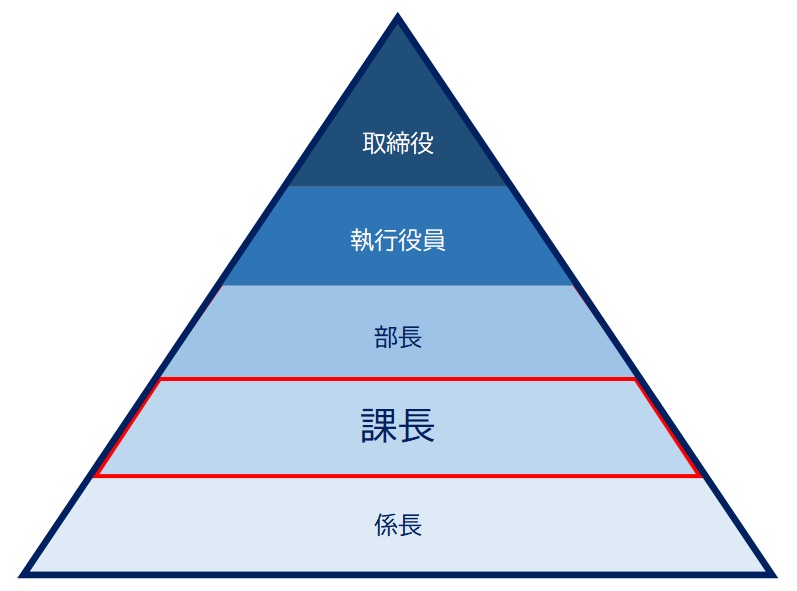

課長の位置づけとしては、下図のヒエラルキーのようになります。

また、労働者である係長の上であり、部長や役員の下に位置することから「中間管理職」とも呼ばれます。

因みに、課長を英語でいうと「manager」です。

つまり、マネジメントを行う者です。

課長の役割とは

課長という役職は、組織内で重要な役割を果たす一方で、誤解されることもあるかもしれません。

さて、課長とは具体的に何をする人なのでしょうか?

先にも述べましたが、簡単に言えば、課長はマネジメントを担当するリーダーです。部下のタスク管理や業務の進捗管理、さらにはリソースの配分など、日々の業務を適切に管理する役割を担います。

しかし、それだけではありません。課長は部下とのコミュニケーションを図り、チームの調和を保つことも大切な任務です。進捗が悪い場合は、部下と共に問題を解決し、改善策を考えることも求められます。

さらに、課長は上司である部長や上位の組織レベルからの指示を受けることもあります。部門の目標や戦略を理解し、それに基づいて部下に指示を出すことも、課長の役割の一つです。

つまり、課長とは単なる業務の管理者ではなく、チームをまとめ、組織全体の目標に向けて働くリーダーなのです。しっかりとしたマネジメントスキルとコミュニケーション能力を持ち合わせることで、課長はチームや組織の成功に大きく貢献することができます。

課長に求めらる4つのスキル

課長とは、管理職としてマネジメントを行う必要があるため、当然ながらマネジメントスキルが必要となります。

では、マネジメントに関連する具体的スキルの中でも代表的な4つのスキルを以下に示します。

- コミュニケーションスキル(人間関係管理)

- タスクコントロールスキル(業務管理)

- ヒューマンコントロールスキル(他者管理)

- セルフリラクゼーションスキル(自己管理)

1)コミュニケーションスキル(人間関係管理)

当然ながら、コミュニケーションスキルは、どの立場であっても必要なスキルです。

しかし、企業におけるヒエラルキーの下では、課長のコミュニケーションスキルは、より重要度が高くなります。

なぜなら、課長は上司(部長・社長)の意向と、部下への指示という上下方向にコミュニケーションベクトルを持つからです。

例えば、部下の立場であれば、メイン業務は上司である課長もしくは係長の指示に従い業務を遂行すればよいので、コミュニケーションベクトルは一方向です。

また、取締役や執行役員のベクトルは基本的には部下に対して向いているので、コミュニケーションベクトルは一方向です。

もちろん、部長クラスであれば上下の意向をくむ必要がありますが、基本的には上司は取締役や執行役員の数名であり、部下も同じ管理職という立場の課長であるため、限定的であると考えられます。

しかし、課長は、そうではありません。

課長は、多くの部下をかかえており、向き合うコミュニケーションベクトルの「大きさ」や「数」が異なります。

さらに、部下の能力は、当然ながら社歴や性格などから個人差があり、バラツキが大きいため、全員に同じように伝えただけでは、一度で認識してもらえない可能性もあります。

このような理由から、課長は、部下に合わせたコミュニケーションをとる必要があるのです。

加えて、これまでは同一部署内の調整で済んでいた事が、プロジェクトによっては、横断的に他部署も巻き込んで進める必要もでてきますし、取引先などとの社外交渉も増えてきます。

従いまして、課長にとってコミュニケーションスキルは、最も重要なスキルの1つになります。

2)タスクコントロールスキル(業務管理)

そして、タスク管理はこれまで以上に難しくなります。

それは、プレイヤーのときは自分の業務を自身で管理していましたが、課長は、他人の業務を管理する必要があるからです。

プレイヤーだった頃は、自分の能力をある程度は把握していたことから、現状のタスクの残量と期限までの日数から進捗をコントロールすることが出来ていました。

しかし、課長は、指示という間接的なコントロールしかできません。

よって、部下の能力を適切に把握し、タスク管理を行う必要があります。それは、期日だけでなく、遂行能力も考慮して総合的にマネジメントする必要があります。

よく耳にする、「プレイヤーとして優秀だった人材が、マネジメントになった途端にパフォーマンスが落ちてしまう」というのは、こういったことが要因であると考えます。

従いまして、これまで以上にタスクコントロールスキルが求められます。

3)ヒューマンコントロールスキル(他者管理)

ヒューマン管理スキルとは、部下のモチベーションコントロールになります。

自分自身のモチベーションであれば、どのような状況をつくれば、モチベーションが向上するか理解しているので、何かご褒美的なものを自分自身で設定することもできます。

しかし、他人である部下は、そうもいきません。

なぜなら、彼ら彼女らが何に対してモチベーションを維持しているか、その真意についてはわからないからです。

そして、人間のモチベーションが業務のアウトプットに大きく影響していることは疑う余地はないと思います。

つまりは、日常的にチームの生産性を上げたり、目標達成の為に一時的な追い込みが必要な時、プレイヤーのモチベーションによるところが大きいため、課長はこのメンタルの部分をコントロールする必要があります。

そして、最も簡単なモチベーションコントロールとしては金銭的インセンティブなのかも知れませんが、現状すぐに対応できるケースは少ない上に、課長が関与できる部分は少ないのも事実です。

以前は、「飲みにケーション」として、課長が部下を飲みに連れだし、「オゴる」ことでコントロールしていたと思います。

しかし、現代は、「飲みにケーション」も死語になり、飲み会という行為が倦厭(けんえん)されています。さらには、新型コロナウイルスの感染拡大で、飲み会自体が制限されたことから、その流れを維持し、会社の飲み会自体も減ってきていると思います。

これらのことから、最近は部下が何に対して興味をもっているかの把握ができなくなってきている為、会議の前やあとで敢えてコミュニケーションをとる機会を設けて、部下のことを把握しておく必要があります。

また、このような積極的なコミュニケーションは、接触回数を増やすことにもなり、ザイオンス効果も期待でき、より、部下との関係性も良くなっていくと考えます。そして、その時の話題作りのためにも、ある程度は最近のトレンド(映画、音楽、スポーツなど)は把握しておく必要があります。

4)セルフリラクゼーションスキル(自己管理)

リラックススキルは、直接的に業務に関わるスキルではありませんが、課長自身の心の健康を守るために必要なスキルです。

ここまでの内容をご覧になって、お気づきの方も多いと思いますが、課長はいろいろと大変です。

上司に気を使い、部下にも気を使わなくてはいけません。特に、最近のハラスメントの類への対応は、とても気を使います。

つまり、日々の業務の中で、体力だけでなくメンタルも消耗しているのです。

一般的に、課長になる平均年齢は40代前半といわれています。

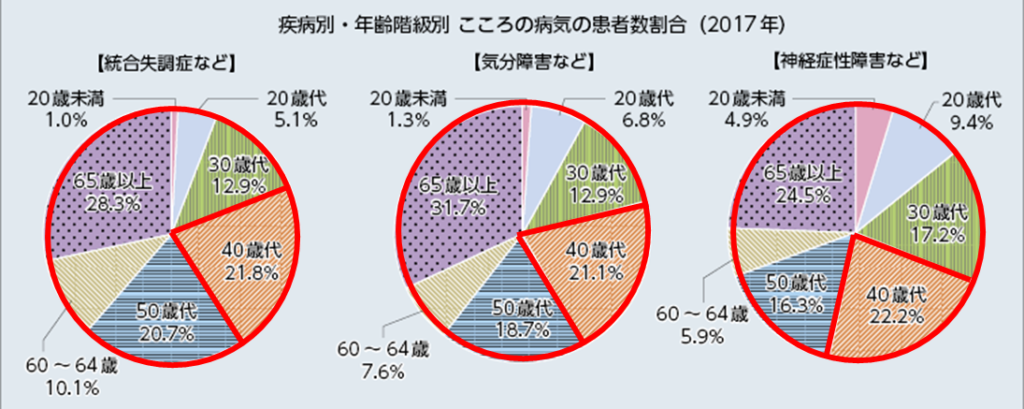

また、最もうつ病を発症しているのは40代というデータも出ています。

これらのデータから、課長はメンタルヘルスがとても重要であることはご理解いただけると思います。

管理職になるほど、秀でた能力を持っているとはいえ、課長はスーパーマンではありません。

つまり、休日にはきちんと体力やメンタルを回復させる必要があり、その為の手段をもっておく必要があります。

例えば、少し体を動かしたり、好きな物を食べたり、少し遠出したりすることで、上手く心のバランスを保ちながら業務に取組めばよいと思います。

個人的には、サウナがおすすめです。

課長のあるべき姿

続いて、課長のあるべき姿についてです。

ここまで記してきましたが、課長にはコミュニケーションスキルを筆頭に多くのスキルが求められます。

紹介したスキルを統合したスキルがマネジメントスキルと称させると考えます。

そして、課長は実務に携わることはほとんど無いので、実務を行う部下が「やりやすい環境」を創ること意識して行動し、業務の裏方として、率先して行動する存在でなければなりません。

また、部下のモチベーションを引き上げるために、時には自らも実務に入り込むことで、業務遂行の「呼び水」となり、部下のモチベーションを引き上げるように行動することも必要です。

モチベーションが高い人間で構成された組織、つまりモラールが醸成された組織は、そのパフォーマンスも自ずと上がってくると考えます。

また、中間管理職として上司と部下をつなぐ役割であるとはいえ、上司の言葉をそのまま「〇〇部長が言っているから、この業務は・・・・」というセリフを部下に伝えることは基本的にはNGです。

あくまでも自分の言葉で伝えなければ、部下から信頼を獲得したり、部下に動機を与えることはできません。

最後に、課長は確かに大変なポジションだとは思います。

しかし、それと同時にやりがいのあるポジションでもあります。

また、マネジメントを経験した人と、そうでない人とでは明らかに仕事に対する視座が異なります。

それは、常に、相手の立場に立った思考を持ち、俯瞰して物事を捉える必要があるため、自ずと自身の能力も向上するからです。

つまりは、課長というポジションを楽しみながら経験し、今後の自身のキャリアパスに生かしましょう。

課長が最低限知っておきたいビジネスフレームワーク3選

1)PDCA

課長は、企業としての目標や課題に対して、計画的にアプローチして実行する必要があります。

そして、計画したアプローチ方法が必ずしも正しいとは限りませんし、

改善の余地が必要なケースもあると思います。

そのような時は、ご存じのビジネスフレームワークだと思いますが、「PDCA」が効果的です。

計画から実行、評価、改善のサイクルを回しながら業務や組織つくりを実施することで、

効率的な業務遂行や、より強固な組織構築を可能とします。

2)KT法

課長は俯瞰的に業務に関わるために、今、現場で起こっている事象を把握するために、

情報収集や情報分析を行う必要があります。

また、現状を把握した上で、課題設定や物事を進めるための決定判断も行う必要があります。

そのような状況下で活用できるビジネスフレームワークとして「kt法」をご紹介します。

現状把握から、課題抽出、状況判断、リスクヘッジなど様々な「考え方」が詰まったビジフレですので、

ぜひ、ご活用頂ければと思います。

3)GROW

課長の役割として、部下の育成があります。

管理職になるまでは、そこまで部下の育成を意識することはないと思いますが、

課長になると部下の教育と評価をする必要があります。

そこで、部下の教育のために行うのが「コーチング」と呼ばれる指導方法です。

そして、「GROW」とはコーチングメソッドのビジネスフレームワークです。

特に、部下の評価面談の指導の際に役立つと思います。